瀬戸内国際芸術祭2025秋会期まで2週間 アートが導く秋の島旅

現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭2025」(同実行委主催)は“最終章”となる10月3日の秋会期開幕まであと2週間となった。中西讃の島々に加え、今回は宇多津エリアが初参加。アジアをはじめ国際色豊かなアートでフィナーレを盛り上げる。

会期は10月3日から11月9日までの38日間。会場は春・夏会期の7島と高松港、宇野港に、宇多津エリア、本島(丸亀市)、高見島(多度津町)、粟島(三豊市)、伊吹島(観音寺市)が加わる。国内外のアーティストが手がけた新作を含む計約240作品が登場し、島々の景観の中で輝きを放つ。

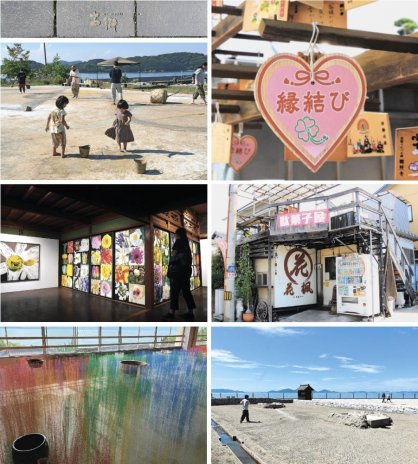

新規の宇多津エリアではかつて製塩業で栄えた町の歴史にアートで焦点を当てる。作品は主に歴史情緒ただよう旧市街地の古街に展示し、宇多津町の歴史や暮らしに思いをはせてもらう趣向だ。10月5日には塩をテーマに研究者や塩業関係者が語り合う「塩サミット」も開催され、郷土の魅力を新たな視点で提示する。

重点プロジェクトとして、アジアの文化芸術の中核となる祭典を目指した今回の芸術祭。インドネシアやベトナムなどアジアの第一線で活躍するアーティストが新エリアにも数多く出展する。10月3日には世界のアーティストらが対話を深める「瀬戸内アジアフォーラム」も高松市で開かれる。

このほか、各会場を巡る回遊型パフォーマンスなどイベントも盛りだくさん。暑さが和らぎ、芸術を楽しむのにぴったりの季節。さあ、アートを道しるべに島巡りに出かけよう。今回の注目エリアの特色や見どころを紹介する。

新エリア・宇多津 製塩で栄えたいにしえの街

古街 ただよう歴史情緒

「古街」と呼ばれる町役場以南の旧市街地エリア。四国八十八カ所霊場第78番札所の郷照寺や宇夫階(うぶしな)神社をはじめとする神社仏閣、古い日本家屋の「町家」など、文化や歴史を感じさせる建物が今も多く残っている。

ステンドグラスが施され、とがった塔が特徴的な「倉の館三角邸」は肥料商として財をなした堺芳太郎の別邸。昭和初期の近代和風建築となっており、塩を使ったインスタレーション作品が和室で展示される。

近くの浄泉寺の十王堂には県内最大の閻魔(えんま)大王と諸王(しょおう)が祭られている。地獄、極楽の絵図も有名。町家を改修した一棟貸しの宿泊施設や昔ながらの駄菓子屋、円柱ポストなどが点在しており、レトロな雰囲気の中を散策することができる。道路は燻(いぶ)しレンガが敷かれ、「古街」の刻印探しもおすすめだ。

5作家の作品共鳴

宇多津町では古街を中心に5作家の作品が展開される。アートと宇多津の歴史と文化が共鳴した空間が広がる。

国登録有形文化財の近代和風建築「倉の館三角邸」では山本基さん(広島県尾道市出身)がインスタレーション「時を紡ぐ」を手がける。床には塩で無数の泡のようなものが描かれ、波や潮の流れのようにも見える。一つ一つの模様には大切な人への思いが込められているといい、それらが連なることで時間や記憶が響き合う光景を生み出す。

ゼン・テーさん(シンガポール)は八幡神社と伊勢之宮神社などでインスタレーションを制作。八幡神社では自然と生命の循環をテーマに据え、伊勢之宮神社では自然光を生かし、「光」を作品として見せる。地元の人々と神社や神事のつながりを再考するきっかけとする。

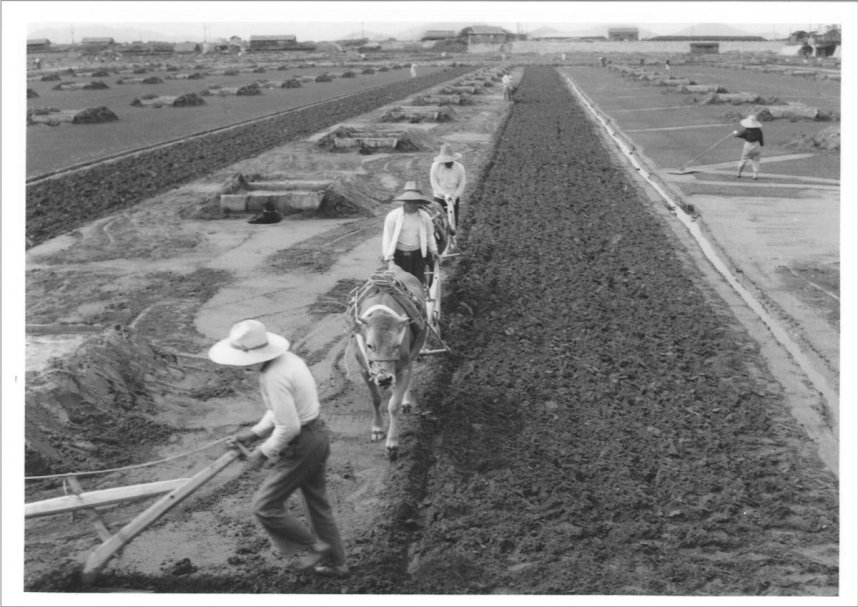

塩田の歴史

かつて製塩業で栄えた宇多津。江戸時代に「入浜式」という潮の満ち引きを利用して海水を塩浜に引き入れる方式が開発された。雨が少なく日照時間が長い瀬戸内海で発達していったのが理由だ。

最盛期の明治時代。宇多津には八つの塩田と五つの塩産会社があり、日本一の塩の町として名をはせた。1966年、天候に左右されず塩田を必要としない化学製塩法が導入され、72年には宇多津の全ての塩田・製塩事業が操業停止となった。当時、町の3分の1の人々が塩田に関わっており、基幹産業として経済も支えていた。

現在、うたづ臨海公園内に入浜式塩田が復元されており、職人による手作業の塩作りが行われている。塩を砂につけるために海水をまく「浜飼い」など昔ながらの塩作りを体験できる。

「塩サミット」来月5日 塩作りの歩み語らう

塩の研究者や塩業関係者のほか、名前に塩の字が入っている人らが集う「塩サミット」が、10月5日、宇多津町浜六番丁のユープラザうたづで開かれる。あらゆる角度から暮らしを支えてきた塩との関わりを見つめる。

サミットは瀬戸内国際芸術祭実行委が主催。5月と8月には関連のトークイベントを高松市などで開き、「塩と生命」「塩と芸術」をテーマに作家らが意見を交わし、知見を深めてきた。今回は集大成として「塩でつながる日本列島」と題し、3部構成で開催する。

1部では、塩がどのように食文化を発展させてきたかを民俗学者の神崎宣武さんらが話す。2部は、塩を民俗学の視点から研究してきた民俗学者・宮本常一が残した写真や記録を神崎さんらが振り返る。3部では江戸後期から塩の製造販売などを手がける岡山県倉敷市の企業の代表取締役会長や、最古の塩田法を代々継承している石川県の一家の6代目が登壇し、戦争や震災など苦難を乗り越えながら製塩を続けてきた道程や今後の展望を語る。

入場料は一般2千円(前売り1500円)ほか。名字に「塩」の字が入る人は無料。詳細は公式ホームページを確認。問い合わせは同芸術祭総合案内所、電話087-813-2244。

アートで体感、なりわいと暮らし

本島 水軍源流、塩飽大工を輩出

28の島々からなる塩飽諸島の中心に位置する本島。かつて優れた造船・操船技術を持った塩飽水軍の本拠地として栄えた。船乗りたちは後に宮大工や家大工へと転身。寺社仏閣などの建築を手がけ、塩飽大工とも呼ばれた。江戸期や明治期の屋敷が残る笠島集落は県内で唯一、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、今も当時の景観を保っている。

作品は笠島集落と本島港を中心に展開。ジャッガイ・シリブートさん(タイ)が本島で集めた衣服などで作ったタペストリーや、コタケマンさん(大阪市出身)がワークショップで制作した巨大絵などが並び、島の歴史や暮らしを浮き彫りにする。さらに、塩飽大工によって1862年に建てられた芝居小屋「千歳座」では、平家物語を現代風にアレンジした舞台が行われる。

粟島 北前船が寄港「船乗りの島」

戦国時代は塩飽水軍の拠点となり、江戸時代には北前船の寄港地として栄えた粟島。1897年に日本で最初の国立海員学校が設立され、多くの船乗りを輩出したが、海運業の衰退で1987年に閉鎖された。旧校舎は現在「粟島海洋記念館」として島のシンボルとなっている。

日比野克彦さん(岐阜市出身)が海底から引き上げた品々を展示する「瀬戸内海底探査船美術館プロジェクト」は2013年から続いており、今回も粟島芸術家村などで実施する。新規作家では「修復」をコンセプトにコラージュを手がける青野文昭さん(仙台市出身)や、ベネチア・ビエンナーレに出展したグエン・チン・ティさん(ベトナム)が参加。旧郵便局などを舞台に、新たな視点で「船乗りの島」の歴史を描き出す。笠田高校の生徒が考案した弁当も販売される。

高見島 島を覆った白い花の記憶

多度津町の北西に浮かぶ高見島。斜面に家々が階段状に立ち並び、集落では縫うように小道が伸びる独特の町並みと石垣が残っている。昭和初期までは殺虫剤の原料に使われた除虫菊の栽培が盛んで、5月になると真っ白な花が島を覆っていたという。忙しい仕事の合間に「茶がゆ」を食べる風習があり、過去の瀬戸芸でも島出身者でつくるグループが来場者に振る舞ってきた。

浦地区では「高見島アートトレイル」と銘打ったプロジェクトを展開。石垣の続く小道に沿って作家8人の個性豊かなアートが並び、集落の景観とともに楽しめそうだ。古民家では除虫菊をテーマにした色鮮やかな作品がリニューアル。島の食に関する体験型の作品も用意され、さまざまな角度から高見島の文化を体感できる。

伊吹島 いりこ漁、活気は今も

瀬戸内海の中央部、燧灘(ひうちなだ)に浮かぶ伊吹島。讃岐うどんのだしに欠かせない良質な煮干し(いりこ)の生産が盛んで、「伊吹いりこ」として出荷されている。かつては出産前後の女性が共同生活を送る「出部屋」の風習があり、跡地には生命を象徴する大樹のような作品が設置されている。前回は島でとれた魚や野菜を使った「うららの台所」の弁当も人気を集めた。

今回もいりこ漁による島の活気と暮らしが垣間見える作品が並ぶ。日本画家・岡村桂三郎さん(東京都出身)は独自の技法で魚などを描いた作品を紹介。ジョンペット・クスウィダナントさん(インドネシア)は旧伊吹小学校でかつての児童のマーチングバンドを再現した空間を創り出す。ユニークな衣装で注目を集めるひびのこづえのダンスパフォーマンスにも注目が集まりそうだ。

※写真はいずれも継続展示作品

(四国新聞・2025/09/19掲載)