瀬戸内国際芸術祭2025 秋会期開幕

宇多津エリア

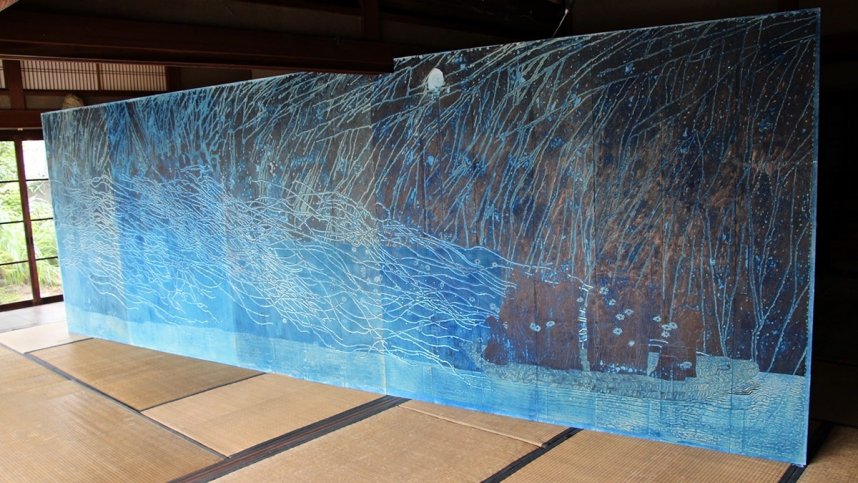

The Imperative Landscape(2025) ●ゼン・テー(シンガポール)

古街には古くからの建造物やしきたりが今もなお受け継がれている。地域の特性を生かしながら、伊勢之宮神社、八幡神社、旧鈴木理容店の3カ所で自然と精神のつながりを題材にした作品を手がけた。妹で建築家のニコールも制作に協力してくれた。

太陽の神・天照大神(あまてらすおおみかみ)をまつる伊勢之宮神社では、太陽に着目し、鏡を用いて自然光を神社に取り込むインスタレーションを構想。光の屈折によってどんな風景が生まれるか注目してほしい。

「浄化」を主題にしたのが八幡神社。透明のケースに入れた盆栽を浮かせるようにして設置、そこに天井から「循環した水」が注がれるよう仕掛けを施した。会場では、この地域で行われている「お日待(ひまち)」という祭礼で奏上される祝詞(のりと)が流れ、清らかな空気に包んでいる。

旧鈴木理容室には、「神聖なもの」をテーマに地元住民に描いてもらったドローイングを展開。日本の人々の精神性が浮かび上がっている。

作品の随所に先代から紡がれてきた日本の姿が感じられると思う。日常から離れて、安らかな空間を味わってもらいたい。

色のない翼の彼方 ●西澤利高

向こう側に見える景色がゆがんだり、近くに感じたり。透明の板が風景に「ゆらぎ」を与える。「狂った距離感」をテーマに、近年は磨いたアクリル板を使った作品を展開している。

臨海公園では、土台の上に幅約4メートル、高さ約1・3メートル、厚さ8センチのアクリル板を設置した作品を出品。宇多津町の氏神様として信仰されている宇夫階(うぶしな)神社に伝わる伝説からインスピレーションを受けた。

伝説では、船で巡視中に暴風雨に遭った日本(やまと)武尊(たけるのみこと)の子、武殻王(たけかいこおう)が、一羽の鳥に導かれて助かったといわれている。今回はアクリル板を翼に見立て、何かに未来へと導いてもらうイメージを表した。アクリル板は7、8工程を重ねて磨き上げ、ガラスを超える透明感を放っている。

アクリルと土台に用いた庵治石は性質や印象が全く異なるが、それらが作品の中で共存する。板の手前と向こう側がアクリルを通してつながるという作品のコンセプトと通じるところがある。

透き通った板越しに望む海や島々が織りなす景色は、鑑賞者の心境や天気によって印象が変化する。その景色自体が作品となる。

【こちらも注目】会場に熱気吹き込む切腹ピストルズ

関東を拠点に活動する和楽器隊「切腹ピストルズ」が11月1~3日に宇多津、伊吹島(観音寺市)など6カ所に「出没」する。野良着姿の一団が太鼓や鉦(かね)などを打ち鳴らし、会場を熱気で包む。

切腹ピストルズは1999年に東京で発足し、日本各地のイベントで演奏を披露。瀬戸内国際芸術祭には2016年から毎回参加している。

今回、宇多津エリアには2日に登場。約10人で古街をにぎやかに練り歩く。

同月8、9日は四国村ミウゼアム(高松市屋島中町)で、隊員による下駄(げた)の鼻緒のすげ替えなどのワークショップを開く。

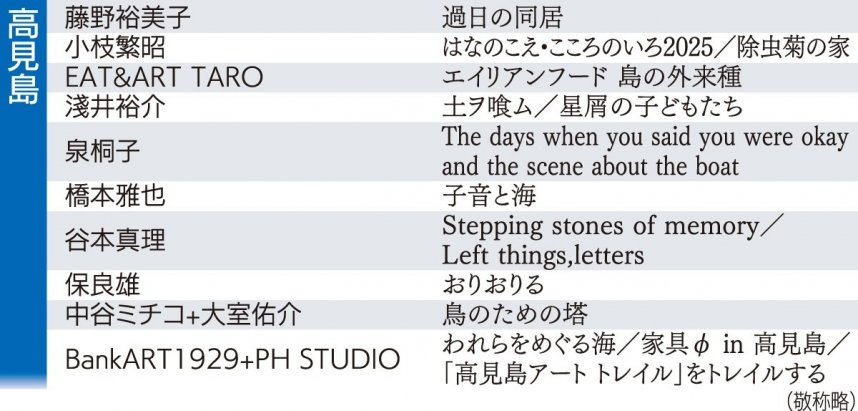

高見島

The days when you said you were okay and the scene about the boat ●泉桐子

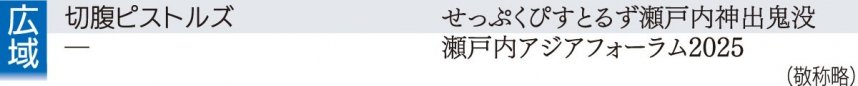

戦前、シアトルに移住し農業で成功を収めた中塚氏の民家で、縦180センチ、横5メートル40センチの平面作品を展示する。モチーフは船着き場の待合室で見た「サンパン舟」が出航する瞬間の写真。港から定期船まで人や物を運んでいたのがサンパン舟だ。島に残る人と舟に乗った人が色とりどりの紙テープを持って見送ったという。

リサーチの時、案内人がしみじみと語った「舟は嵐の日もどんな時も出た」という言葉が印象に残った。島で何度も繰り返されてきた光景や人々の感情を表現しようと思った。タイトルには見送る側・見送られる側双方が「あなたは大丈夫だよ」と相手を気遣う気持ちを込めている。

作品は板に和紙を貼り付け、墨と顔料で仕上げた。紙テープが手から離れた場面を描写し、かつて島で盛んに生産された除虫菊、雨や嵐、星が出た日などさまざまな空模様をあしらった。あえて描き残し、かすれた和紙の色を出している部分もある。

この会場は、海が見渡せる絶景ポイント。絵に入り込むというより、坂を上った先で青くてきれいな絵を見たという思い出を持ち帰ってもらいたい。

われらをめぐる海 家具φin高見島 他 ●BankART1929+PH STUDIO

7人の作家を集め、「高見島アートトレイル」を展開する。下見に訪れた時、急な坂、細い階段や道に緊張し、野生に返ったような感覚を覚えた。そこで歩くことと作品を見ることを一致させたいと考えた。井戸を装飾したり、島の象徴である石垣を作品にしたり、作家は失われた習慣や残っている環境にインスピレーションを受けて作品を制作。見て、触れて雰囲気を感じてほしい。

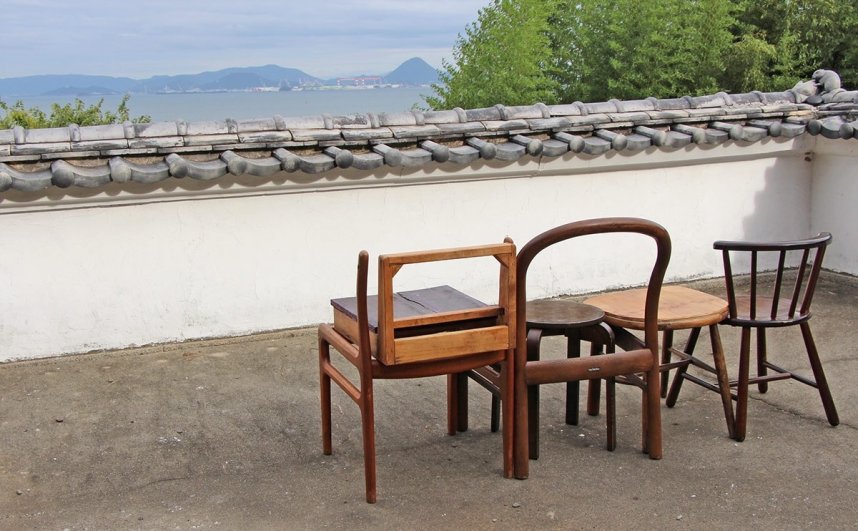

このうち「BankART1929+PH STUDIO」は海と一緒に作品を楽しめる3つの作品を展開する。「われらをめぐる海」は、それぞれの家から見える海を撮影しポストカードを作成。土産として持ち帰れるようにした。住んでいた人々に思いをはせたり、島内の郵便局で消印を押してもらったりしても思い出になるかもしれない。島や多度津町で集めた椅子を組み合わせ座れるようにした「家具φin高見島」は、多度津高校の生徒も制作に携わった。壊れているもの同士が支え合い、不完全なものにしかない味わいを感じてほしい。作品にたどり着けなかった来場者向けに映像作品も公開する。

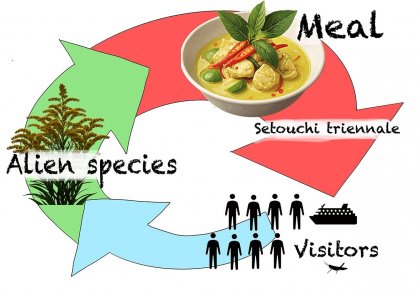

【こちらも注目】EAT&ART TARO「エイリアンフード 島の外来種」

食をテーマに活動する作家が高見島や多度津町内で採取した外来の雑草を使った食事を提供する。

今回は「セイタカアワダチソウ」という雑草をペースト状にしたカレーなどをふるまう。セイタカアワダチソウは北アメリカ原産の生態系被害防止外来種リストに選定されている大型多年草。

実際にカレーを試食した人からは「独特」「興味深い味」との感想も。島の植物分布や採集量、食事事情などのリサーチ結果の展示もある。見るだけでなく味わうアートも体験することができる。

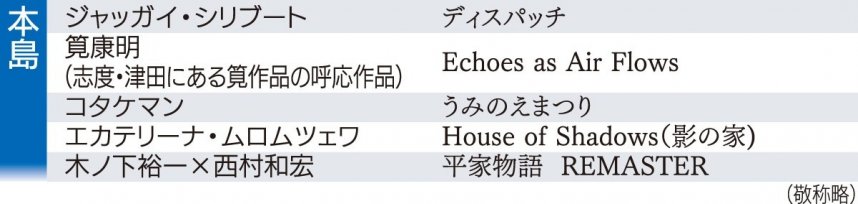

本島

ディスパッチ ●ジャッガイ・シリブート(タイ)

時が止まったかのような趣ある街並みと美しい風景が広がる本島は、高齢化や転出などにより人口が減少している。そんな現状を知り、島で暮らす人々の思い出や記憶を語り継ぐための作品を制作することにした。

会場は約120年前に建てられた古民家。約3メートル四方のタペストリー5点と37点のジャケットなど衣服をつるしている。いずれも住民から集めた約50キロ分の衣服を活用している。

タペストリーは、私や制作スタッフで服を縫い合わせて完成させた。ところどころにTシャツを編み漁網のように仕立てたものを張り巡らせている。その結び目は家族のつながりとも重なる。

「人口が増え、若い人が住めるような島になってほしい」「お父さん元気? 私も元気に頑張るね」。天井からつるしている服には、島への思いや亡き家族へのメッセージなど、住民から寄せてもらった言葉をビーズの刺しゅうでつづっている。

集まった衣服にはそれぞれの思い出が詰まり、生命の循環やはかなさが反映されている。紡がれてきた島の歴史が地域住民や鑑賞者と共鳴することを願う。

うみのえまつり ●コタケマン

本島市民センター室内運動場に約6メートル四方の絵画5点を展示している。この絵画は住民らと笠島漁港で制作した縦約30メートル、横約20メートルの「地上絵」の一部をカットしたものだ。

地上絵は、島内などから集めた泥を画材に子どもたちやこえび隊のメンバーらと自由に描き、そのまま置いていた。もちろん、風雨で泥が流れ私たちの意図と関係なく模様が変わっていく。このまま晴天が続いて絵を維持できれば―。そう願っても容赦なく雨は降った。自然によって強制的に浮かび上がった模様に合わせて絵を完成させていった。

会場に設置して初めて、飯野山のように見える部分を見つけたりと発見もあった。泥の凹凸やかすれなどを間近で見て、自然が介在することで生まれた予期せぬ世界に浸ってほしい。本島の「音」を収録した音源も流れているので、絵とともに楽しんでもらいたい。

制作滞在中、本島ならではの経験ができ密度の濃い時間を過ごせた。地元漁師らさまざまな人の協力を得られたほか、画材や天候も相まって、作品を通じて物理的にも島と「対話」できたと思う。

伊吹島

野生の獲物 ●オラフ・ホルツアプフェル(ドイツ)

瀬戸芸は初めての参加。伊吹島の古民家を舞台に、日本の伝統工芸とドイツの童話の映像を組み合わせたインスタレーション「野生の獲物」を展開する。

制作に当たり、島に滞在してさまざまな可能性を探った。海の見える景観は美しく、伝統のいりこ産業は活気にあふれている。住民は高齢女性が多く、島での生活を愛しているように思えた。技術が発展した現代社会では効率ばかり求めがちだが、来場者には人と人、人と自然など多様な関係性について、いま一度考えてほしい。

作品は、岡山県の大工が手がけた木枠と京都府の職人によるしめ縄、徳島県の藍染めを組み合わせて舞台装置をつくり、そこにグリム童話「漁師とその妻」をモチーフにした映像を投影する。日本の俳優が物語を朗読する音声が流れ、独特の雰囲気が出ている。

童話は、欲張りな漁師の妻が多くを求めたばかりに、せっかく手に入れたものを失ってしまう―といった内容。ドイツ周辺ではよく知られた童話で、人間の欲望と自然との関係を考えさせてくれる。昔の暮らしの痕跡が残る古民家の空間で、それぞれが考えを深めてくれたらうれしい。

【こちらも注目】ひびのこづえ「Come and Go in伊吹島」

テレビ番組や演劇、映画など幅広くコスチュームを手がけるひびのこづえ。そのひびのがデザインした衣装をまとったダンサーの公演「Come and Go in伊吹島」が、10月18、19の両日、旧伊吹小学校グラウンドで開かれる。

振り付けを「ふんどしダンサー」などとして活躍する五十嵐ゆうや、音楽を小野龍一が担当。踊り手は一般公募で集まった県内外の10人以上で、このうち4人は観音寺市内の小学生だ。

ひびのの衣装は海藻や魚、巨大クラゲ、乙姫などをモチーフにしたカラフルなデザイン。舞台美術のような小道具も駆使して、海から宇宙へと広がるようなダンスを繰り広げる。公演は、前回の瀬戸芸の男木島や奥能登芸術祭(石川県)でも披露され、その土地ならではの表現が特徴。伊吹島でどんなパフォーマンスが展開されるかが見どころとなる。

■チケット情報

10月18日午後2時と4時、19日午後2時開演。会場は旧伊吹小グラウンド。前売り500円/当日1000円(パスポート提示で800円)/小中高生500円。TEL瀬戸芸総合案内所087-813-2244

粟島

«ボーダレス»ベトナム移民の庭(No.11)灯台の庭/移民の庭の神殿 ●トゥアン・マミ(ベトナム)

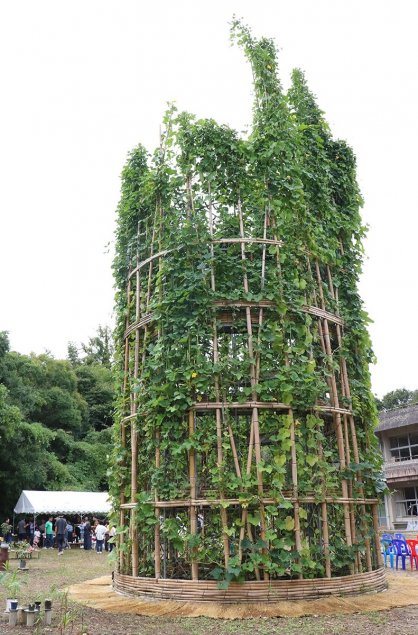

粟島を初めて訪れて、高齢化と人口減少が進んでいると感じた。高齢化は世界的な問題でもある。何かできることはないかと考え、粟島の竹とベトナムの植物を使い、灯台のようなタワーを作った。灯台は海上で遠くの人に希望を与える存在。来場者に島の現状を知ってもらうとともに、住民の希望になればと思う。

タワーは高さ約10メートル。詫間町大浜の神事に用いられる「オトグイ棚」をモチーフにした。カボチャやヘビウリなどの野菜を春から育てて、今ではタワーに沿って天高くツルを伸ばしている。内部にはテーブルと椅子を設置しており、風が通り抜ける空間でお茶を飲むなどして楽しんでほしい。

植物を育てると精神を安定させる効果がある。タワー周辺にはベトナムの香辛料に使用される植物の盆栽を並べた。盆栽の植木鉢や瓶などは粟島の住民に持ち寄ってもらったものだ。

長年、ベトナム移民の交流の場をつくるプロジェクトに取り組んでおり、今回はその11作目でもある。三豊市にも多くのベトナム人が暮らしている。作品を眺めながら、どうすれば互いを尊重し、共存できるかを考えてほしい。

高松港エリア

【こちらも注目】平田オリザ+中堀海都シアターオペラ「その星には音がない―時計仕掛けの宇宙―」

劇作家・演出家の平田オリザと作曲家の中堀海都がタッグを組んだシアターオペラの公演が4日、あなぶきアリーナ香川(高松市サンポート)で開かれる。平田の現代口語劇と中堀の現代音楽アリアが融合した新感覚の舞台となりそうだ。

平田は現代口語劇を唱えて1990年代の演劇界に大きな影響を与え、大学教授としても活動。中堀は米国を拠点にオペラや雅楽作品のほか、演劇とのコラボレーションも手がけ、2025年には水戸国際音楽祭を立ち上げた。

今作は20年に2人の合作として豊岡演劇祭で初演された「室内オペラ『零(ゼロ)』」の続編。「宇宙と心象」をテーマに演劇と歌唱を交互に展開し、オーケストラの生演奏とアリーナの音響も駆使して壮大に表現する。制作関係者は「その日、その時間にしか鑑賞できないアート作品として舞台芸術を楽しんで」と呼びかけている。

■チケット情報

10月4日午後7時開演。会場はあなぶきアリーナ香川。前売り3000円/当日3500円(パスポート提示で3300円)/小中高生1500円。TEL瀬戸芸総合案内所087-813-2244

(四国新聞・2025/10/03掲載)